10 февраля 2015 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890 ‒ 1960), русского писателя, одного из крупнейших поэтов XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе (1958). Пастернак окончил Московский университет по философскому отделению историко-филологического факультета в 1913 г.

Диалог, растянувшийся почти на весь ХХ век, между Б. Пастернаком и символизмом дает возможность, а может быть, делает необходимым еще раз присмотреться к соотношению футуризма и символизма. Поэт сам обозначил свои истоки в символизме. Публично — и осознанно — в «Охранной грамоте», в которой Пастернак, по его словам, старался быть «не интересным, а точным». Причем по разным поводам. Во-первых, в связи с музыкой и Скрябиным (впрочем, и музыка, и Скрябин были частью символистского самосознания). «Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне».

Далее упоминается о символистском «Мусагете», откуда вышли почти все молодые московские поэты 1910-х годов.

В этом и во многих других лежащих совершенно в другой плоскости явлениях Пастернак находил черты своего «поколенья». Он видит в цепи «характера случайности и случайностей характера»1 не просто закономерность, а источник энергии, питающей жизнь и отодвигающей смерть. Каждое новое поколение не хочет помнить опыт предыдущего поколения, знающего о смерти, о невозможности изменить жизнь и избежать смерти, которая, согласно мироощущению Пастернака времени «Охранной грамоты», есть неминуемый итог человеческого пути и жизни вообще. Спасение от отчаяния, от ощущения невозможности вырваться с общей дороги — смерти он видит в искусстве. «А чтобы заслонить от них («молодых людей». — О. К.) двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами».

В разные годы своей жизни Пастернак будет возвращаться, почти навязчиво, к оценке и переоценке своего раннего творчества и творчества своего поколения. Уже в 1915 году, вскоре после своего дебюта, в ответ на просьбу Д. П. Гордеева написать вступительную статью к посмертному сборнику брата — Б. П. Гордеева (псевдоним в «Центрифуге» — Божидар), Пастернак сообщал: «Вы, наверное, не знаете, какого невысокого мнения я обо всем том, что происходило и происходит в русской литературе и поэзии за последние десятилетия и в наши дни. Работы Вашего покойного брата ничем не хуже и не лучше всего остального в этом роде. Они оригинальны постольку и оригинальны в том, в чем и поскольку оригинальны все явления этой бедной неплодной эпохи, не исключая, разумеется, и моих собственных блужданий и заблуждений в этой области».

Далее Пастернак предвосхищает недоумение адресата: «Вы спросите, быть может, как согласовать мое участие в футуристических сборниках с этими убогими признаниями?» И отвечает: «О, этот вопрос завел бы меня с Вами слишком далеко, в область исследования характера случайности и случайностей характера»(5, 87).

Ответ на самим собой поставленный вопрос Пастернак даст в «Охранной грамоте». Между письмом 1915 года Д. П. Гордееву и «Охранной грамотой» можно заметить разницу по отношению к искусству. В письме проявляется неверие в способность создать новое в искусстве и в особое предназначение искусства. В «Охранной грамоте» — в противовес времени создания автобиографии — искусство наделяется силой, которой впоследствии — особенно в «Докторе Живаго» — обладает лишь Бог. Потому, размышляя о спасительной силе, наделенной даром бессмертия, воскрешения бытия, он пишет: «За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте».

Пастернак любил риторические вопросы и собственные ответы на них: «Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого — передовое и захватывающее».

Для нас важно, однако, не столько упоминание «символистских» ориентиров, сколько отношение Пастернака к искусству начала ХХ века, реконструированное им почти через два десятилетия: «И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом…»

Но здесь снова Пастернак обращается к понятию «страсти» и продолжает: «…что было без страсти (здесь и далее курсив мой. — О. К.) немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое».

Далее весьма противоречивая, более того, совершенно не совпадающая с оценкой русскими футуристами искусства своих предшественников (особенно — символистов) мысль: «Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведеньи образца».

Здесь подчеркнуто представлена и обнажена своего рода поздняя «апология символизма», которая шла вразрез не только с духом конца 1920—1930-х годов, но и с точкой зрения на символизм, его заслуги и влияние на собственное творчество многих близких Пастернаку людей, к примеру О. Мандельштама (не говоря уже о бывших друзьях по «Лефу»).

Конечно, на коротком отрезке времени, ближе к середине 1910-х годов, позиция Пастернака по отношению к символизму была другая. Уже прошло былое очарование символизмом, и еще не наступил определенный возврат к нему как воплощению принципиально иного состояния культуры ХХ века. Л. Флейшман справедливо полагает: «…к каким бы конечным заключениям ни приходило рассмотрение вопроса о «футуристической» ориентации раннего Пастернака («Пастернак — футурист», «Пастернак — давно не футурист»), представляется заведомо дефектным подход, при котором проблема эта освещается так, как если бы Пастернак в ситуации литературной борьбы 1913—1914 гг. с самого начала занял безальтернативную позицию»2.

Один из ведущих знатоков Пастернака безусловно прав: в 1913—1914 годах позиция поэта была абсолютно «профутуристична». Тем не менее нельзя не обратить внимание на одно обстоятельство.

Уже в 1914 году, продолжая участвовать в футуристическом наступлении на «литературном фронте», Пастернак дистанцируется от футуристов, по крайней мере от С. Боброва. В письме от 1 июля 1914 года гимназическому другу и поэту, близкому «Лирике», А. Л. Штиху Пастернак писал: «Ты знаешь историю предисловия к «Близнецу»? От меня требовали собственного. Я отказал. Полемические мотивы «Лирики» (тогда она была органом Боброва) делали предисловие в его глазах чем-то существеннейшим в книге. (Эта традиция шла от символизма. — О. К.) Стихотворения считал он какою-то иллюстрацией к схватке с символистами («Сл<он> и Моська») — каким-то антрактом с прохладительным, когда сменяются тореадоры» (5, 80—81).

Правда, в этом же письме высказывается не столько разочарование в футуризме вообще, сколько в «Сердарде». После выхода статьи Брюсова «Год русской поэзии. Порубежники» («Русская мысль», 1914, № 6), в которой Пастернак вместе с Асеевым и Бобровым названы были «порубежниками», Пастернак писал тому же Штиху: «…заглавие, сообщенное мне Бобровым, заключает в себе трагедию моего выступления и трагизм того моего невежества, которое заставило меня в 1911 году быть в Анисимовской клике, когда футуризм Гилейцев уже существовал…» (5, 81).

Несколькими днями позже (8 июля 1914 года) Пастернак в письме к С. Боброву отказывается от участия в полемических выступлениях «Центрифуги» (после знакомства с Маяковским в мае 1914 года). «Расставаясь с тобою, я это делаю потому, что надо мне расстаться с тем, во что я постепенно превратился в последние годы…» (5, 83). В этом признании присутствует и знак перемещения от футуризма «Центрифуги» к футуризму Маяковского и группы «Гилея», и ощущение расставания с литературным прошлым. Но уже в декабре 1915 года, как мы помним, в письме Д. П. Гордееву Пастернак дает негативную оценку творческим результатам своего окружения: «…все сделанное нами пока — ничтожно…» (5, 87).

Как явствует из письма К. Локсу, Пастернак в 1917 году (28 января) ставит знак тождества между символизмом и футуризмом, по крайней мере в вопросе «поэтической формы»: «…и у символистов, а у футуристов тем более (курсив мой. — О. К.)… совершенно неоправданна самая условность поэтической формы; часто стихотворение, в общем никакого недоумения не вызывающее, его вызывает только тем единственно, что оно — стихотворение; совершенно неизвестно, в каком смысле понимать тут метр, рифму и формальное движение стиха. А все это не только должно быть в поэзии осмысленно, но больше: оно должно иметь смысл, превалирующий надо всеми прочими смыслами стихотворения» (5, 98).

Однако осознание тождества символизма и футуризма, осознание футуризма как крайнего (фраза «футуристы тем более» в письме Локсу) проявления символизма, позволяет, не отрицая «профутуристическую» позицию Пастернака 1913—1914 годов (Л. Флейшман), прийти к выводу, что уже к 1915-му и особенно в 1917 году сам вопрос о футуристической или символистской направленности поэта снимается: Пастернак мыслит себя в ином творческом измерении.

Здесь обозначается иная проблема: к чему же шел Пастернак после книги «Поверх барьеров», начиная с книги «Сестра моя — жизнь», — назад к символизму, футуризму, который был реакцией на символизм, или к какой-то иной эстетиче-

ской системе, лежащей вне водораздела «символизм — футуризм»?! Безусловно, наивно и невозможно представить, что художник такого порядка, как Пастернак, так болезненно начинающий изживать свое «прошлое», которое еще вчера было его поэтическим «сегодня», мог вернуться в свое литературное прошлое и в прошлое целого поколения.

Помимо приведенной выше характеристики своего поколения как символистского, Пастернак оставил и другие свидетельства раннего и тесного знакомства с символизмом. Для поколения Пастернака искусство 1900-х годов было воздухом, которым они дышали. В очерке «Люди и положения» (написан в 1956 году) Пастернак многократно возвращался к осмыслению своего прошлого (как и Цветаева в автобиографической прозе, как и Ахматова в набросках своей прозы). Символизм (а вместе с ним и собственный поэтический дебют) и футуризм были одной из сквозных тем не только в автобиографических очерках, но и в письмах. С одной стороны, поэт отдалялся, отказывался от своего раннего творчества, с другой — возвращался к нему, конечно своеобразно, создавая не только новые редакции ранних стихов, но и несколько иную канву литературного пути. Такое произошло — если говорить конкретно — с истолкованием символистских ориентиров в очерке «Люди и положения» по сравнению с «Охранной грамотой». В начале воспоминаний «Люди и положения» Пастернак указывает на «некоторый пересказ» прежних воспоминаний, на совпадение с «Охранной грамотой» и на недовольство ею («…книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет»).

Как признавался зрелый поэт, «гимназистом третьего и четвертого класса» он «был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским» (4, 312, 313). Пастернак отмечает свое знакомство с Брюсовым, Белым, Ходасевичем, Вяч. Ивановым и Балтрушайтисом. Но особняком стоит все же Блок: «С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников… У Блока было все, что создает великого поэта». В отличие от «Охранной грамоты», где Блок просто упоминается вкупе с Андреем Белым, в очерке «Люди и положения» ему посвящена главка. А первое знакомство со стихами Блока, по времени более позднее, чем знакомство с творчеством Белого, стоит в тексте воспоминаний 1956 года перед упоминанием Белого, Гамсуна, Пшибышевского.

«Выпячивание» Блока было связано с изменением ориентиров позднего Пастернака. Безусловно, здесь проявление эволюции поэта в 1940—1950-е годы. Известно, что незавершенная статья 1946 года «К характеристике Блока» частично вошла в очерк «Люди и положения». Однако увлечение Блоком именно второго тома засвидетельствовано и в письме к А. Штиху от 26 июля 1912 года. Пастернак просит «купить… Блока из собр. стихотв. II том, кажется, это — Нечаянная радость» (5, 72). В этом письме — целый список других книг русских символистов; из него явствует, что некоторые из них (Вяч. Иванова, Брюсова, Ф. Сологуба, Андрея Белого) хорошо знакомы Пастернаку. В мемуарной прозе 1956 года Пастернак признавался, что не помнил, какие стихотворения Блока были первыми в его жизни. Но он настаивал: «свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать». Более пространно воссоздает ощущение от знакомства с творчеством Блока в заметках 1946 года, из которых, по свидетельству Л. К. Чуковской, вырос роман «Доктор Живаго»3.

А в очерке «Люди и положения» Пастернак противопоставляет Блока Белому и Хлебникову: «По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов». Так творил, считал Пастернак, Скрябин. Со Скрябиным сравнивал лишь Достоевского, который «не романист только», и Блока, который «не только поэт».

В очерке «Люди и положения» Пастернак более подробно, чем в «Охранной грамоте» (там — несколькими словами), воссоздал историю своих «символистских штудий», в первую очередь в «Мусагете». Правда, Пастернак подчеркивает, что он не посещал занятий ритмического кружка Андрея Белого, хотя тот утверждал обратное4. В 1956 году Пастернак опровергал Белого, для того чтобы еще раз продемонстрировать свою дистанцированность от него. Не вспомнил Пастернак и участия 1 ноября 1910 года в заседании Религиозно-философского общества, где Андрей Белый читал доклад «Трагедия творчества у Достоевского». Не упомянул и о более позднем (29 ноября 1912 года) посещении вечера в «Обществе свободной эстетики». Важно наблюдение Е. Б. Пастернака: поэт «с запоздалым, как он считал, профессиональным интересом читал символистов и перечитывал их предшественников»5. К этому времени относится и упомянутое К. Локсом обсуждение с ним «Urbi et Orbi» Брюсова, Ницше6, чтение, как вспоминал С. Бобров, Блока, Белого, Баратынского, Языкова. «Ужасно любили Коневского, а за него даже и Брюсова (который уже от нас как-то отходил, оттертый с переднего плана мучительной красотой мертвенно прекрасного Блока)»7.

Воспоминания С. Боброва представляют для нас особый интерес, так как в 1960—1967 годах, когда они создавались, автор осознавал свое раннее творчество, творчество ранних Пастернака и Асеева как символистское: «В начале «Лирики» мы были все уверены, что мы символисты. Так Асеев и писал о Боре. А Боря сам писал о символизме и бессмертии, я же воспевал символизм как что-то вроде открытия нового мира»8.

Так что, не споря с Л. Флейшманом о «профутуристической» позиции Пастернака в 1913—1914 годах, нельзя упускать из виду символистской ориентации Пастернака до 1913—1914 годов. Тем более, что за такой короткий промежуток времени сама поэтическая практика, несмотря на футуристические заявления, которые делал Пастернак, не подвергалась стремительному изменению. Как вспоминал С. Дурылин, «стихов же Бори и даже то, что он их пишет, решительно никто не знал до «Лирики». Он никогда и нигде их не читал»9.

Биографы давно обратили внимание на фразу в очерке «Люди и положения»: «Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта…» Пастернак, как известно, скрывал от близких свое раннее творчество. Хотел он скрыть свои ранние (1909—1912 годы) опыты и от читателей. В этом отношении он походил на Ахматову, которая уничтожила свои стихи 1900—1908 годов и, упомянув о них в автобиографии, была уверена, что они останутся неизвестными. Однако ранние стихи Пастернака, как и Ахматовой, были посмертно опубликованы.

Стихотворение «Сумерки… словно оруженосцы роз…», написанное в 1909 году, не из их числа — увидело свет в альманахе «Лирика» (М., 1913). Правда, в свою первую книгу «Близнец в тучах» (М., 1914) Пастернак его не включил. Тем не менее именно это стихотворение К. Локс считал наиболее характерным для раннего поэта. По нему «можно легко установить, где начинается «свое» и кончается «чужое»: «Стихи не были похожи ни на Брюсова, ни на Блока… Между тем символизм здесь несомненно был (курсив мой. — О. К.), но в какой-то другой пропорции и совсем с другим значением»10.

Тема «сумерек», хотя и от Баратынского, но именно через Брюсова дошла до поэтов 1910-х годов. Не исключение здесь и Пастернак: его «сумерки» тоже восходят к Брюсову.

Но еще больше, чем брюсовского, слышится в этом стихотворении блоковского. Нам неизвестно, помнил ли Пастернак стихотворение Блока 1909 года «Здесь сумерки в конце зимы…», но, думается, может идти речь о его сопоставлении с «Сумерками…». Правда, у Блока весь строй стиха пронизывает ирония («Иду, мурлычу: тра-ля-ля…»), Пастернак же «отвлечен» и эстетизирован более, чем «самый» ранний Блок, он как бы не то что «облочен», а «переблочен»…

Стиль Пастернака можно отдаленно угадать лишь в последних двух строфах, но угадать в том смысле, как это описывал Локс: «Слова лезли откуда-то из темного хаоса первичного, только что созданного мира». Для нас важно еще одно наблюдение Локса — над отличным от символизма «значением» слов у раннего Пастернака: «Значение заключалось в относительности и условности образа, за которым скрывался целый мир, но эту условность подчиняло настолько натуралистическое применение деталей, что стихотворение начинало казаться россыпью золотой необработанной руды, валявшейся на дороге»11.

Вероятно, по той же причине — из-за несостыкованности поэтических рядов — Пастернак не включал в сборник «Близнец в тучах» помимо «Сумерек…» еще одно стихотворение из «Лирики» — «Я в мысль глухую о себе…».

Я в мысль глухую о себе

Ложусь, как в гипсовую маску.

И это — смерть: застыть в судьбе,

В судьбе — формовщика повязке.

Вот слепок. Горько разрешен

Я этой думою о жизни.

Мысль о себе — как капюшон,

Чернеет на весне капризной.

Первая строфа заставляет забыть разговоры о «символизме — не символизме» Пастернака, настолько она «пастернаковская», самобытная. Связана она, как можно предположить, с тем обстоятельством, что Л. О. Пастернак в присутствии сына рисовал покойного Льва Толстого, а скульптор С. Д. Меркуров и формовщик Михаил Агафьин из Училища живописи снимали посмертную маску с Льва Толстого12 (с упоминания Меркурова и формовщика в 1956 году начнет главку о Толстом Пастернак в своих воспоминаниях). Датировки стихотворения нет. Можно только предположить, что оно написано после поездки в Астапово (8 ноября 1910 года), судя по тому, что и Меркуров, и безымянный у Пастернака «формовщик», которые появились в воспоминаниях, связаны с сильным переживанием, стрессом. В тексте стихотворения отголоски поездки в Астапово: «формовщик», «гипсовая маска», тема смерти. Но и в стихотворении «Я в мысль глухую о себе…» происходит, как и в «Сумерках…», определенный сбой. Это «повязка», которая скорее всего принадлежит «формовщику» (тире подчеркивает это), но ее появление грамматически и стилистически неточно. Сбой тональности — напряженный и происходит в строках, где диссонансом звучит «капюшон», который «чернеет на весне капризной». Пастернак употребляет предлог «на» в значении: надет на ком-то, в данном случае «на весне», однако здесь, как отмечал Локс, натуралистичность подчиняет себе условность, что и привело к диссонансу.

Еще более показателен в поисках символистских корней раннего Пастернака корпус набросков и законченных произведений из студенческих тетрадей и архива Локса. Любопытно, что если многие стихи не претендуют на нечто более, чем наброски, то некоторые («Бетховен мостовых», «Так страшно плыть с его душой…», «И мимо непробудного трюмо…», «Пространства туч — декабрьская руда…», «Там, в зеркале, они бессрочны…» и несколько других) можно считать завершенными. В них ощутимо пастернаковское начало, другое дело — они буквально «прошиты» символистскими приемами, «голосами» символистов и тяготеют к некоей стилевой гармонии, в том виде, в каком она была канонизирована символистами.

Ориентированность на символизм раннего Пастернака более ощутима в прозе, вернее незавершенных прозаических отрывках, которые писались вперемежку со стихотворениями в тетрадях с записями лекций и конспектов книг13. Если в поэзии того времени Пастернак был несколько скован и не владел свободно стихом, потому менее проявлял свое индивидуальное, присущее ему начало, то в прозе он был более свободен. И потому и «свое», и «чужое» в ней более ощутимо. Вкупе с письмами стихи и проза начала 1910-х годов составляют единый творческий «надтекст», который можно интерпретировать как нечто цельное. Этот «надтекст» обладает ярко выраженными чертами, казалось бы противоположными, но которые, наверное, и обеспечивают будущее становление гения. Первая — самобытность, граничащая с наивностью. Вторая — повернутость в сторону канонов, особенно культивируемых в текущей литературе.

Выше отмечалось, что в более поздней автобиографии («Люди и положения») Пастернак выдвигает на первый план Блока, в то время как в «Охранной грамоте» центральное внимание уделено Белому. Вероятно, такое смещение имело свою логику и было необходимо Пастернаку. Но здесь сказывается отпечаток взглядов на пути развития литературы ХХ века и на свой путь позднего Пастернака. На Пастернака же раннего Белый оказывает, быть может, большее влияние, чем Блок. Точнее было бы говорить о запоздалом младосимволистском контексте, в который погружал Пастернак в начале 1910-х годов, и особенно в 1910—1911 годах и свое творчество, и свою жизнь. «И разве не разыгрывали что-то зарницы? Они ложились подолгу в облака, зарывались, мотыльками трепетали в них или протирали всю линию облаков… — вопрошает Пастернак в стилистике переписки Белого и Блока, которую Пастернак не мог знать, в письме к О. М. Фрейденберг от 23 июля 1910 года, — как запотевшую в фантастических пятнах стеклянную веранду. И чем? Бело-голубым пламенем, которое расшатывало будки и попадало со своими черными обгрызенными нитками палисадников, ящиков и переходящих пути сторожей мимо рельсовых игл, в которые нужно было вправить эти далекие нити» (5, 10).

Мотив железной дороги — устойчивый в лирике символистов — перетекает из письма в прозаический отрывок «Часто многие из нас…» (1911), в котором рефреном звучат слова о «поэзии полустанков»: «…нас встречают два тусклых звонка, и в минуту, которая остается до отхода поезда, мы успеваем заметить конфузливую мглу платформы, и здания, и дождливое небо, которое, повиснув, копошится в золотушной и далекой осенней листве…».

В уже цитированном письме О. М. Фрейденберг от 23 июля 1910 года Пастернак воздает хвалу городу, его поэзии, что напоминает цветаевское «Волшебство в стихах Брюсова»14: «Тогда, на извозчике, этот город казался бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного, которое бросалось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя к нам» (5, 13). Здесь действительность, в данном случае воспоминания о поездке в «Питер», обретает черты «текста», строится и осмысляется по законам «текста», по законам литературного произведения. Как и у символистов, можно говорить о некоем «тексте жизни», который равен «тексту» литературному и предвосхищает его.

Пастернак разворачивает в письме к Фрейденберг сугубо символистскую (в своих истоках романтическую) концепцию соотношения искусства и действительности: здесь и «глаголы и существительные переживаемого мира, воплощенные существительные, и глаголы стали прилагательными, каким-то водоворотом качеств, которые ты должна отнести к носителю высшего типа, к предмету, к реальному, которое не дано нам» (5, 13).

Нетрудно заметить в процитированном отрывке из письма излюбленную символистами мысль о непознаваемости мира, которую разделял в середине 1900-х годов даже такой рационалист, как Брюсов. Вспомним жест в сторону «теургов» — статью «Ключи тайн» в «Весах» (1904, № 1). Пастернак примеряет на себя теургическое ожерелье из «чистого, очищенного от других элементов творчества», из «жизни», которая «самая… становится качеством» (5, 13) и т. д. («Очищенного от других элементов» значит — от лежащих вне задач искусства). И все это он возводит к апофеозу символистского творческого мироощущения — ритму: «И эта беспредметная фантастика фатальна и преходяща, а ее причинность — ритм» (5, 13).

Вспоминая ощущения от Пастернака начала 1910-х годов и от его писем, С. Дурылин так воссоздавал комплекс символистского мироощущения, который был присущ всему поколению: «Он испытывал приступы кружащейся из стороны в сторону тоски. Скрябинское томленье (неразрешимое!) было по нем. Он понял его. Он писал мне длиннейшие письма, исполненные тоскующей мятежности, какого-то одоления несбыточностью, несказанностью, заранее объявленной невозможностью лирического исхода в мир, в бытие, в восторг, каким-то голым отчаяньем. Это бросался ему в голову лирический хмель искания слова. Вячеслав Иванов сказал бы, что он одержим Дионисом. И это было бы верно»15.

Первый слушатель прозаических опытов Пастернака, С. Дурылин возводил эти опыты к Андрею Белому: «Они казались какими-то осколками ненаписанных симфоний Андрея Белого, но с большей тревогой, но с большей мужественностью»16. Проза Белого была ориентиром, как можно предположить, от музыки к слову. Те поиски и открытия, обретенные на пути музицирования и композиторства, на пути приобщения к Скрябину, пригодились в ритмизированной прозе, во многом напоминающей прозу Белого. Поздний Пастернак отрицал свою связь с Белым и в вопросе о «музыке слова», но применительно к стихотворчеству. Однако влияние прозы Белого, «совершившего переворот в дореволюционных вкусах современников», испытывал Пастернак и в «Докторе Живаго»!

С. Дурылин был предельно точен, говоря о том, что ранняя проза Пастернака казалась «осколками ненаписанных симфоний Андрея Белого». Однако еще более поразительно, что ранние прозаические отрывки Пастернака напоминают не написанные еще к тому времени страницы из «Петербурга». Конечно, в «Петербурге» многое от «Симфоний», но только в нем Белый достигает иллюзии совпадения описания и происходящих событий, когда изображаемое как бы само становится новой реальностью. В письме к О. М. Фрейденберг от 23 июля 1910 года Пастернак формулирует принцип художественного мироощущения, достаточно сходный с «беловским»: «…сравнения имеют целью освободить предметы от принадлежности интересам жизни и науки и делают их свободными качествами…». По мысли Пастернака, «творчество переводит крепостные явленья от одного владельца к другому; из принадлежности причинной связи, обреченности, судьбе». И тогда «мы переживаем совершенно иную… зависимость воспринимаемого, когда самая жизнь становится качеством» (5, 13).

Любопытно совпадение между Пастернаком и Белым в воссоздании своего «творческого метода». В другом письме к Фрейденберг (от 28 июля 1910 года) Пастернак сообщает о задуманном прозаическом произведении, в основе которого следующая фабула: вылетевшие из окна листки («нотная бумага») с «одиночествами в экстазе» «летят за окно», и затем они влияют на ход жизни. И далее Пастернак объясняет свой замысел: «Все целиком — сложный случай, когда жизнь в роли художника, когда портрет пишется элементами психическими, целыми, своеобразно формирующимися наклонностями… и тем более субъективными и независимыми, что их преследует постоянное сомнение «героя»; мне было интересно это как вид, где и психическое, как краски и звуки, становится средст-

вом в творчестве, средством выполнения задуманного» (5, 21—22).

Нетрудно заметить, что «жизнь в роли художника» — это весь будущий Пастернак, начиная с книги «Сестра моя — жизнь». Казалось бы, это никак не вяжется с нашим тезисом о символистской ориентации раннего поэта. Однако символизм как явление русской культуры конца 1900-х годов не равен символизму начала 1900-х годов и тем более 1890-х, когда символизм отсутствовал в творческой практике, зато изобиловал в «манифестах». От «теургических» деклараций, например, 1904 года Белый эпохи создания «Серебряного голубя» и особенно «Петербурга» ушел далеко. Это отразилось, хотя и в более позднем осмыслении, в воспоминаниях. Как известно, писатель заявлял о «рождении сюжета из звука». Конкретно — из звука «у»17.

«Этот звук, — пишет Белый, — проходит по всему пространству романа: «Этой ноты на «у» вы не слышали? Я ее слышал» («Пет<ербург>»); так же внезапно к ноте на «у» присоединился внятный мотив оперы Чайковского «Пиковая дама», изображающий Зимнюю Канавку…»

И точно так же, как молодой Пастернак писал о «жизни в значении художника» (письмо Фрейденберг), так и Белый признавался: «…я ничего не придумывал, не полагал от себя; я только слушал, смотрел и прочитывал; материал же мне подавался вполне независимо от меня…».

Отголоски замысла прозы, рассказанного Пастернаком в письме к О. М. Фрейденберг, заметны в трех отрывках — «Уже темнеет. Сколько крыш и шпицей!..», «Мышь» и «Заказ драмы» (все датированы 1910 годом). В «Заказе драмы» Пастернак как бы иллюстрирует положения своей «эстетики», изложенной в письмах к Фрейденберг от 23 и 26 июля 1910 го-да. Определяет три составных начала полноценной, отраженной в искусстве жизни. Это: 1) «быль, действительность», 2) «лиризм, музыка», 3) «жизнь» или еще: «жизнь вся».

При этом оговаривается: «Первое — действительность без движения, второе — движение без действительности» (4, 743—744).

И творцу, — можно предположить здесь дань символизму, однако эту веру в творца Пастернак пронесет через всю свою жизнь, — творцу предстоит «сшить» все «эти три слоя».

«Творцом», атлантом, несущим на своих плечах созданное искусством мироздание, является в «Заказе драмы» композитор Шестикрылов. (Есть в нем и сквозной герой ранней прозы Пастернака Реликвимини.) «Композитор Шестикрылов был той терапевтической нитью, — пишет Пастернак, — которая должна была сшивать оперированный миропорядок: первое… неодушевленный мир; пеструю, раскрашенную нужду предметов, безжизненную жизнь, и второе — чистую музыку, обязанность чего-то немыслимого стать действительностью и жизнью, какой-то поющий, великий, вечный долг, как остаток после третьего, после жизни, которая ведь тоже выполняет, но не замечает себя и только предлагает себя в кариатиды неисполнившегося лиризма».

Шестикрылов занимает в прозе Пастернака место, сходное с ролью автора в «Петербурге». Автор в романе Белого соединил в себе, «сшил» разные уровни произведения: 1) мотив «мозговой игры» и «теневого сознания» Аполлона Аполлоновича Аблеухова, 2) быт Петербурга, 3) лирическое и сатирическое начала, восходящие в своей основе к природе поэтического слова (на языке раннего Пастернака — к музыке). Поэтику первых прозаических опытов Пастернака и Белого в прозе объединяет «принцип произвола», отсутствие привычного в русской литературе XIX века детерминизма, мотивировки, что появится, однако, в прозе зрелого Пастернака.

Проза раннего Пастернака действительно как бы вылетела со страниц Белого. Один из самых первых набросков — «Я спускался к Третьяковскому проезду…» — с первых строк растет из гротескового сознания писателя, мысль и слово которого есть не просто изображенный, но и созданный мир: «Если бы я сказал вот что: толпы, толпы, толпы, сметались лошадиные морды, сучили нить экипажей с кучерами и лирическими виньетками в боа, ползла такая цепкая, разрывающаяся и зарастающая новыми сомнениями лента…»

Вернемся еще раз к отрывку из «Петербурга», который является для нас чем-то вроде лакмусовой бумажки новой прозы, сотворенной Белым:

«…Черная, густо текущая тротуарная гуща не течет, а… ползет; между нею и плитами камня — тысячи зашаркавших ножек: и ему несомненно кажется, что перед ним побежала черная бесхвостая многоножка, склеенная из многотысячных члеников; каждый членик — туловище людское; но людей на Невском проспекте — нет; люди здесь исчезают, и бежит… многоножка, изрыгая под небо дым чудовищных сплетен своих; и от сих чудовищных сплетен по временам Нева надувается, выбегая из берегов».

Как это часто бывает в прозе поэта, она сопряжена с приемами, находками в стихотворчестве (яркий пример описания города в незавершенной повести Брюсова (1915) «Моцарт»: «Центр города, с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами (здесь и ниже курсив мой. — О. К.)… остался позади». Но если у Брюсова большинство творческих открытий было в 1915 году позади и он цитировал свои знаменитые поэтические строки: «Горят электричеством луны…», то в прозе Пастернака угадывается его будущая поэзия. Так, из нескольких строк «Мыши» («…нужно, чтобы над замирающим в скрещениях Шестикрыловым склонился таинственный черный раздавшийся в рефлекторном озарении потолок с тенью докторских рук») выросла одна из самых загадочных строф в стихотворении «Зимняя ночь»: «На озаренный потолок/Ложились тени,/Скрещенья рук, скрещенья ног,/Судьбы скрещенья».

Речь не идет о «близости» двух текстов. Речь идет о приеме, мелькнувшем в сознании раннего Пастернака и, может быть, забытом, но оставшемся в подсознании, в скрытой от других глаз творческой мастерской.

Однако многие поиски остались лишь в ранней лирике. Среди мотивов, кочующих из прозы в лирику и наоборот, тема упоминавшихся сумерек:

- «Как сырая папиросная бумага, в бюро наложен копировальный слой сумерек…»

- «Сумерки, понимаете ли вы, что сумерки это какое-то тысячное бездомное волнение, сбившееся и потерявшее себя; и лирик должен разместить сумерки; и вдруг листья клена на асфальте копошатся, копошатся, как множество сумерек, и асфальт — это такая даль…»

- «В заплывшем окне варятся зимние сумеречные контуры бульвара, процеженные занавесками…».

Сопоставима и тема Крысолова из Гамельна в прозаических набросках «Вероятно, я рассказываю сказку…», «Была весенняя ночь…», «Мышь» со стихотворным наброском: «Рванувшейся земли педаль,/Твоей лишившаяся тайны,/Как мельниц машущая даль/В зловещий год неурожайный./Как этих мельниц взлет бесцельный/И смысл предания забыт/О крысолове из Гамельна».

Это позволяет, кстати, датировку упомянутых прозаических отрывков (1910) распространить и на набросок «Рванувшейся земли педаль…».

Нелишне отметить, что ранняя проза — более сложная и изощренная по сравнению с ранними стихами — позволяет понять природу лирических произведений Пастернака. Это проявляется, к примеру, в стихотворении «Пространства туч — декабрьская руда…». Выберем из него лишь описание сумерек: «…И как всегда, наигрывает мглу/Бессонным и юродивым тапером,/И как и ране, сумерек золу/Зима ссыпает дующим напором…»; «И как обычай, знает каждый зрячий:/Что сумерки без гула и отдачи/Взломают душу, словно полный зал».

Трудно избежать соблазна сопоставить стихотворение «Пространства туч — декабрьская руда…» с хрестоматийными брюсовскими «Сумерками» («Горят электричеством луны…»). Но не для того, чтобы увидеть сходство. Скорее наоборот. Если у Брюсова упоение городом, восхищение урбанистическим мироощущением (новым в поэзии 1900-х гг.), то Пастернак возвращается к традиционной в лирике XIX века теме гнетущего города, подавляющего человека. Здесь скорее отголоски блоковского города. Пастернак и видит город (ту же Москву) совсем по-иному, в свете газовых фонарей, без электрического света18-20: «И как всегда, сошлися нараспев/Картавящие газом перекрестки…»; «И как всегда, из-под громадных шуб/Глядят подведенные газом лица…».

Из ранней прозы в стихотворение (или наоборот) перекочевала и тема «подменного города»21: «И вдруг настал чудовищный обмен…»

Но что особенно важно: стихотворение «Пространства туч — декабрьская руда…» развернуто в будущее Пастернака-поэта; в нем обилие зерен, из которых произрастут впоследствии многие строчки, строфы, целые стихотворения. Стихотворение «Пространства туч — декабрьская руда…» по своему ритмическому и синтаксическому рисунку напоминает стихотворение «В посаде, куда ни одна нога…» («Метель», 1914). И здесь, и там в основе ритмического рисунка — повтор конструкции с союзом.

Мы можем только гадать, почему Пастернак не хотел опубликовать «Пространства туч — декабрьская руда…». Может быть, хотел вернуться к его мотивам и приемам в будущем, а может быть, считал его несостоявшимся? (Можно, однако, достаточно определенно сказать, что это стихотворение — «пролог» к первой книге Пастернака «Близнец в тучах»22.) Так, из общего строя стихотворения выбивается последняя строфа, точнее, последние три строки, опрокинутые в лермонтовский романтизм: «…Душа — воркующий причал/С заступнической жалобой о том,/Как загнан с ним гостящий океан».

У Лермонтова в стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой…» (1832) сходные ключевые слова: «В душе моей, как в океане,/Надежд разбитых груз лежит».

Уже у Лермонтова «душа — океан» — устойчивый знак романтической стилистики и романтического мироощущения, оставшегося вопреки заявлению о прощании с романтизмом байронического толка. Пастернак, правда, идя за Лермонтовым, ищет выхода из замкнутого круга романтических словесных знаков («душа — океан») и как бы находит: у него «душа — воркующий причал», и лишь потом появляется «океан».

Можно найти совпадения между образным и лексическим строем стихотворения «Пространства туч — декабрьская руда…» и прозой, особенно отрывком «Когда Реликвимини вспоминал детство…» (1910):

Эти и другие текстуальные совпадения дают некоторое основание видеть истоки замысла стихотворения «Пространства туч — декабрьская руда…» в 1910 году. И ранняя проза, и ранняя поэзия, и письма Пастернака 1910 года наполнены мерцаниями (у Пастернака в разбиравшемся выше стихотворении «машущие мерцания») «символистского ореола». Сам Пастернак иронизировал по этому поводу в «Охранной грамоте» в связи с одним из наиболее употребимых слов в «символистском словаре» — «бездна»: «Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны…»

Нам не удалось, однако, найти у раннего Пастернака случаи употребления слова «бездна». Следуя канонам символистского отношения к слову, Пастернак тем не менее избегает кочующих штампов. Таких случаев мало: это «зарницы» — в письме 1910 года («И разве не разыгрывали что-то зарницы?»; 5, 10), «закат» (стихотворение «Гримасничающий закат…»)24, «заря» (в стихотворении «Уже в архив печали сдан…»)25, «экстаз чистого духа» в письме 1910 года (однако, пересказывая сюжет своей прозы, Пастернак заключает экстаз в кавычки («одиночество в экстазе»; 5, 21), это излюбленная символистами «мечта» (в стихотворении «Уже в архив печали сдан…»).

С первых своих литературных опытов, даже еще оставаясь в русле символизма, Пастернак избегает общеупотребительного поэтического языка и дает этому объяснение, как уже приводилось выше, в письме к Фрейденберг от 23 июля 1910 года, но еще более точно в прозе: «Называя, хотелось излить свою опьяненность ими. В сравнениях. Не потому, что они становились на что-нибудь похожи, а потому что перестали походить на себя».

Строй подобного поэтического мышления почти не позволял следовать старым словам — «остриям» символистского канона, хотя при этом Пастернак оставался в русле эстетики, ориентированной на символизм. В этом отношении характерно стихотворение «Так страшно плыть с его душой…». Слова в нем звезда, океан, хаос, восходящие к общепоэтическому арсеналу, активно использовались символистами. Однако у Пастернака они погружены в принципиально неромантический, сниженный контекст: муть звезд, муть океана, хаос окаянный. И хотя антиномия «звезды — океан», «дно — поднебесье», положенная в основу стихотворения, сугубо романтична и устарела уже ко времени молодого Лермонтова, романтический, символистский каркас решен иными, присущими Пастернаку, поэтическими средствами.

Среди символистских ориентиров раннего Пастернака — тема зеркала, зеркальной поверхности. Эта тема у Пастернака будет для нас ориентиром в эволюции поэта и в эволюции его отношения к символизму. Как правило, зеркало позволяет использовать преимущество двойного видения и совмещение реальной и отраженной действительности. Однако у Пастернака зеркало не только отражает, но исполняет в ранней лирике «функцию» несостоявшегося будущего и несостоявшегося прошлого, которое, не будучи «зафиксировано» в зеркальной реальности, превращается в несостоявшееся будущее. Зеркало Пастернака имеет особое отношение к течению времени.

И если бы любовь взяла

Со мной, со мною долю были,

У дребезжащего стекла

Мои черты с тобой застыли.

Играй же мною, утро крыш,

Играй, богини изголовье,

Как шевелящийся камыш,

Заглохший город над любовью.

И потому в первой строфе опрокинутое в прошлое стихотворение (с его грамматическими признаками прошлого — «взяла», «застыли»), перетекая во второй строфе через настоящее (с его грамматикой настоящего времени, выраженного повелительным наклонением — «играй»), выходит в трагическое для лирического героя будущее («закличет»).

В стихотворении «Уже в архив печали сдан…» падающее, но не разбившееся зеркало стало фабулой. Но помимо «стекла» появляется еще одна «зеркальная» поверхность — окно, с помощью которого вводится устойчивый для символистов закатный пейзаж (в духе «винно-красных», «винно-золотых» эпитетов Белого). Двоится как бы сама идея двойничества:

Уже в архив печали сдан

Последний вечер новожила.

Окно ему на чемодан

Ярлык кровавый наложило.

Во второй строфе появляется еще одно — третье — «зеркало»: знак, который является отражением иного, мифологического сознания:

Перед отъездом страшный знак

Был самых сборов неминучей —

Паденье зеркала с бумаг,

Сползавших на пол грязной кучей.

В финале «заря», наложившая через «окно» (первая строфа) «ярлык» и как бы предвосхитившая появление «зеркала»-знака, отождествляется с зеркалом, отражается в нем, как бы высвечивая иное — «четвертое измерение» (одно из стихотворений раннего Пастернака так и начинается: «Грозя измереньем четвертым…»):

Заря ж и на полу стекло,

Как на столе пред этим лижет.

О счастье: зеркало цело,

Я им напутствуем — не выжит.

В стихотворении, предвосхищая будущего Пастернака (и может быть, даже передачу своего лирического «я» главному герою в «Докторе Живаго»), происходит интересная трансформация лирического героя: сначала он подан в эпическом ключе, дистанцирован и объективирован — это «новожил» (пастернаковское словообразование, вероятно, впервые употребленное именно им и полученное от сокращения двух слов — «новый жилец»). И только в конце появляется «я».

Для отражения Пастернаку не обязательно зеркало.

Отраженная действительность — прямо или косвенно — присутствует в некоторых других стихотворениях и набросках, к примеру в «Весне»: «Прохожих лица — зерна снега,/И адский пламень карих зорь/Занялся над кобылой пегой».

С помощью зеркала Пастернак создает, как можно было бы подумать (если бы не притяжательное местоимение в женском роде «самой»), автопортрет: «Там, в зеркале, они бессрочны,/Мои черты, судьбы черты,/Какой себе самой заочной/Я доношусь из пустоты!»

И здесь мы приближаемся к другой теме Пастернака, сближающей его с символистами: ее условно можно обозначить как андрогинизм. Это проявилось в стихотворении «И был ребенком я. Когда закат…», заканчивающемся: «Ах, я умел так странно сострадать./Ступням скрещенным девушек в цистерне».

Этот же мотив присутствует и в ранней прозе (приводим диалог):

«— Откуда ты знаешь, что я настолько не мужчина и не мальчик, что пойму тебя?

— Да, правда, грусть это что-то высоко женское».

Из приведенного диалога потом вырастет «Детство Люверс», повесть, которая не случайно так высоко будет оценена за проникновение в пограничное состояние андрогина-подростка Михаилом Кузминым.

Чтобы завершить анализ ранней лирики Пастернака, обратимся еще к одному стихотворению и связанному с ним «сюжету».

В выборе темы и ритмического рисунка Пастернак 1910 года иногда — вольно или невольно — идет за образцами поэзии, которые были в те годы «на слуху». Так, в начальной строке стихотворения «Опять весна в висках стучится…» могло сказаться влияние Брюсова. Конструкция «Опять…» в начале стиха, безусловно, была и до Брюсова — у Пушкина («Опять увенчаны мы славой…», «Опять я ваш, о юные друзья!..»), у Лермонтова («Опять, народные витии…»), у Тютчева («Опять стою я над Невой…»). Но актуализовал этот прием Брюсов, у которого насчитывается около 23 стихотворений, начинающихся с «Опять…». В 1922 году Брюсов напишет «Домового», где проявились экспрессивные возможности четырежды повторенного опять: «Опять, опять, опять, опять/О прошлом, прежнем, давнем, старом,/Лет тридцать, двадцать, десять, пять/Отпетом, ах! быть может, даром!»

У нас нет свидетельств того, что Пастернак читал стихотворение Брюсова 1907 года «Который раз» с первой строкой «Опять весна. Знакомый круг…». Есть только косвенное: упоминавшееся письмо А. Л. Штиху от 26 июля 1912 года из Марбурга. Правда, пастернаковское стихотворение, о котором пойдет речь, к тому времени уже было написано (напомним, что предположительно стихи из студенческих тетрадей датируются 1910 г.). Однако контекст письма, а точнее, деталь, связанная с тем, что автор путает название запрашиваемой им книги («Пути» ли это «и перепутья», или же «Все напевы»; 5, 72), свидетельствует об обратном: тесном знакомстве с книгой, так как, только держа ее в руках, можно было узнать, что третий том собрания стихов «Пути и перепутья» (М., 1909), как раз со стихами 1906—1909 годов, вышел с заглавием «Все напевы».

У Брюсова: «Опять весна. Знакомый круг/Замкнут — который раз!/И снова зелен вешний луг,/В росе — вечерний час». У Пастернака: «Опять весна в висках стучится,/Снега землею прожжены,/Пустынный вечер, стертый птицей,/Затишьем каплет с вышины».

Вполне вероятно, что Пастернак не знал или не помнил брюсовского произведения, когда писал свое. Более того: перед нами вполне… тривиальная констатация факта, которая в словесном плане настолько прозаична и буднична, что и не претендует на напряжение поэтического слова. Это столь же банально, как возможная констатация других повторяющихся явлений природы: «опять зима…», «опять утро…», «опять вечер…».

Но предположение о полной независимости Пастернака от Брюсова не исключает возможности сопоставления двух стихотворений. В их основе — описание цепи извечного круга бытия, выраженного у Брюсова в названии — «Который раз». Но как по-разному решается у Брюсова и Пастернака общая тема! Сталкивается безукоризненное мастерство, тончайшее владение темой, всеми поэтическими средствами (Брюсов) и поэтический захлеб, ученичество (Пастернак). С. Соловьев писал о сборнике «Все напевы» то, что можно отнести и к разбираемому стихотворению: «В новой книге Брюсова мы находим все дорогие нам черты его поэзии: 1) математиче-

скую точность слова. Его строфы замкнуты, как алгебраические формулы… 2) гармоничность стиха, искусное пользование рифмами и аллитерациями…»26

Ничего этого нет у Пастернака. Но его стихотворение от этого ничуть не проигрывает. Скорее наоборот: мастерство восполняется творческим напряжением. Можно увидеть у Пастернака спор — вольный или невольный — с Брюсовым. В брюсовском «который раз» есть, несмотря на заявленную С. Соловьевым в «весовской» рецензии «исключительную пламенность и нежность»27, холодность и успокоение. Если это и радость, то радость умудренного опытом человека, довольствующегося тем, что ему суждено еще раз увидеть весну, еще раз влюбиться. Холодная радость. Хотя после повтора рефрена «который раз» в каждой из четырех строф ставится восклицательный знак. Масштаб Брюсова, как всегда, — века: «А месяц смотрит с высоты — Веков холодный глаз».

У Пастернака масштаба-то как бы и вовсе нет, а если есть, то масштаб одного вечера. У Брюсова устойчивые приметы весны, о которых он знает заранее (стихотворение написано, как помечено, в феврале, когда еще «вешний луг» не мог быть «зелен», а «вечерний час» не мог быть «в росе»). Пастернак описывает конкретные приметы весны одного вечера (у Брюсова «вечер» тоже обозначен; это дает еще один повод к сопоставлению двух стихотворений). Отсюда поразительные детали: «Снега землею прожжены,/Пустынный вечер, стертый птицей,/Затишьем каплет с вышины».

В последней строфе — трагическое ощущение хода человеческого существования, не совпадающее с традиционным восторгом перед неизменностью круга бытия у Брюсова: «Все тишь! Пока лишь чье-то сердце/Безлюдия не полоснет,/Пока заплакавшие дверцы/Не свергнут запустений гнет».

При всей близости на уровне темы и словесного совпадения Пастернака и Брюсова, гораздо ближе пастернаковскому стихотворению строй блоковского описания весны (1910), которого молодой поэт, создавая «Опять весна в висках стучится…», скорее всего прочесть не мог: «Дух пряный марта был в лунном круге,/Под талым снегом хрустел песок./Мой город истаял в мокрой вьюге,/Рыдал, влюбленный, у чьих-то ног».

Именно в связи с Блоком Пастернак в очерке «Люди и положения» дает ответ на еще один поставленный собой вопрос: «Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова?» И дает ответ, на первый взгляд довольно скептический, но в котором можно увидеть и некое противопоставление двух (может быть, и не двух, а более) несходных типов поэтов, представлять которые могли бы Брюсов и Блок (вероятна другая пара: Бальмонт и Блок или Белый — Блок): «Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен… И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком»28.

Город Блока оказал определенное воздействие на город Пастернака, хотя эти города не совпадают топографически (топография к общему ходу литературы отношения не имеет). Однако в пастернаковском городе остаются ориентиры и брюсовские. Даже в знаменитом стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!..», появившемся впервые в «Лирике» и помещенном позже в раздел «Начальная пора» в книге «Поверх барьеров» (1929), есть соблазн увидеть, как и в стихотворении «Который раз», некую перекличку с «Февралем» Брюсова (написанное в 1907 году, оно тоже входит в книгу «Все напевы»)29.

Между ними более различий, чем черт сходства, хотя можно предположить, что толчком (литературным, не житейским) к созданию пастернаковского «Февраля…» был брюсовский «Февраль». Как и в стихотворении «Который раз», в «Феврале» описывается этот зимний месяц гипотетически, до его наступления (Брюсов датирует стихотворение 31 января): «Свежей и светлой прохладой/Веет в лицо мне февраль./Новых желаний — не надо,/Прошлого счастья — не жаль».

Далее Брюсов прибегает к устоявшейся символистской лексике: «нежно-жемчужные дали», «закат», «как в саркофаге, печали», «миг», — которая не несет на себе смыслового напряжения и важна лишь в контексте воссоздания символистского настроения. Выбивается из этого стертого смыслового ряда строка «Зыбкого сердца весы», хотя в целом в стихотворении возникает некая стихия гармонии и примирения с жизнью: «Весь подчиняюсь движенью/Песни, плывущей со мной».

И совсем иная — трагическая — тональность в пастернаковском «Феврале…». «Весна черная» — смысловое и образное ядро стихотворения. С ним связаны чернила. Можно предположить, однако, что изначальный импульс «черной поэтике» в стихотворении задан «чернилами».

В свое время Бальмонт («Под северным небом», 1894) экспериментировал со звуком «ч»: «…Чуждый чарам черный челн.//Чуждый чистым чарам счастья/Челн томленья, челн тревог…» («Челн томленья»).

Пастернак не так нарочито, как Бальмонт, но тем не менее на протяжении всего стихотворения тоже возвращается к фонеме «ч» в сочетании со звуковым рефреном «черн…»: еще раз повторяются «чернила» во второй строфе, в последней строфе появился глагол «чернеют». К этому звуковому ряду подключаются другие слова: «грохочущие», «сличил», «тысячи грачей», «очей» (в редакции 1928 года еще добавляется «чем»). К мотиву черного подключается и эпитет «обугленный», а к «весне черной» — «вода чернеет».

Вероятно, метонимический принцип и определил выстраивание взаимопроникающих образных рядов: 1) ряд, связанный с субъективным миром поэта и его переживаниями («достать чернил и плакать»); 2) ряд, отражающий действительность («весна черная»). Два этих образных ряда совмещаются в строках: «…где ливень/Сличил чернила с горем слез…».

В стихах Пастернака эпохи «Лирики» и «Близнеца в тучах» перекрещиваются разные символистские явления. Следы некоторых из них невозможно идентифицировать — это «кочующие», общие символистские приемы. Например, в стихотворении «Сегодня мы исполним грусть его…» ритм подчеркивается повтором слова «таково»:

Сегодня мы исполним грусть его —

Так, верно, встречи обо мне сказали,

Таков был сумрак. Таково

Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья30.

Но в том же стихотворении есть и символистские приметы, поддающиеся расшифровке. К примеру, «азалии» после знаменитых: «Я лежал в аромате азалий…» Брюсова («В будущем», 1895) не могли не напомнить о предшественнике. Другое дело, что азалии погружены в разный контекст: у Пастернака он будничен и повседневен (это часть быта) и не претендует, как у Брюсова с его тяготением к эксплуатации внешней формы слова, на эпатаж.

Однако даже знаменитый «Вокзал» дает основание вспомнить (на тематическом уровне) и раннего Брюсова31 — второе стихотворение из его цикла «Осенний день» (1894): «Ты помнишь ли мучение вокзала,/Весь этот мир и прозы и минут…»

Пожалуй, лишь две процитированные брюсовские строки сопоставимы с пастернаковскими (по передаче нервного возбуждения, обычного на вокзале). Но сличение поздней редакции «Вокзала» (1928) с ранней (1913)32 позволяет, быть может, сделать одно наблюдение: зрелый Пастернак убирает символистский флер загадочности и грез. Следует заметить, что в иных случаях Пастернак в 1928 году подчеркивал и не затушевывал символистскую стилистику. Но здесь он убирает многое, что было характерно для символистов. Убирает «мерцание» блоковского ощущения иной, высшей действительности, присутствия «ее». В редакции 1913 года: «Бывало, посмертно задымлен/Отбытий ее горизонт…» Редакция 1928 года: «Бывало, лишь рядом усядусь — /И крышка. Приник и отник».

Убирает Пастернак излюбленное символистами погружение в строй стихотворного потока иноязычных выражений (заодно неизбежно снимались семантически и ритмически связанные с варваризмами соседствующие строки — прикрепленные к ним): «Отсутствуют профили римлян/И как-то — нездешен beau monde»; «И в пепле, как mortuum caput,/Ширяет крылами вокзал».

Убирает Пастернак слова и образы из еще более старого — романтического арсенала, перекочевавшие в символистский: «И трубы склоняют свой факел/Пред тучами траурных месс,/О, кто же тогда, как не ангел, Покинувший землю экспресс?»33

Но стилевой строй тех мест, которые Пастернак снимал, свидетельствует о том, что поэт стремился уйти от «поэтики общих мест» (С. С. Аверинцев), наличествующей в брюсовском стихотворении «Ты помнишь ли мучения вокзала…»: «…Я видел сон мерцающих видений,/Я оскорбить молчание не мог».

Пастернак же идет дальше Брюсова. Надо воздать должное: Брюсов в начале 1890-х годов сумел возвести в разряд поэтического то, что ранее никому не удавалось. На этом пути были проигрыши, например появление «застенчивого купе». А Пастернак — особенно в редакции 1928 года — шел по трудному пути «проигрышей», обыгрывая в поэтическом ряду быт: вместо «отбытий», «римлян» и «beau monde» появилось более прозаическое, причем со сниженной лексикой («цапать»): «Бывало, раздвинется запад/В маневрах ненастий и шпал/И примется хлопьями цапать,/Чтоб под буфера не попал».

История другого, ставшего хрестоматийным, стихотворения «Венеция» (так же, как и «Вокзала») воссоздана автором в очерке «Люди и положения».

Не будем гадать, помнил или нет, знал или не знал Пастернак «поэтическую этимологию» Венеции в поэзии 1910-х годов. «Ближняя» этимология — стихотворения Брюсова о Венеции: «Лев святого Марка», «Венеция» (1902) из книги «Urbi et Orbi» и «Опять в Венеции» (1908) из книги «Все напевы». Пастернак, помня, что до него Венецию уже воспевали тысячи поэтов, в «Охранной грамоте» знакомит нас с «отраженным» видением города. Он воссоздает даже «текстовую» рамку (по Лотману, ею является рама в живописи, сцена — в театре): «Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги… Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция».

Поводом к тому было — ощущение Венеции как цитаты, в том числе из Брюсова и Блока.

Рассказывая в очерке «Люди и положения» историю возникновения «Венеции», Пастернак имел в виду вторую редакцию (1928), где и появляется знаменитая Венеция в виде «размокшей каменной баранки». «Венеция» 1913 года и «Венеция» 1928 года (за исключением совпадения в количестве строф, строфичности, размера, способа рифмовки, за исключением первого стиха — «Я был разбужен спозаранку…» — и отдельных опорных слов) — как бы разные произведения на одну тему. Как и в других случаях, Пастернак убирает символистскую поэтику, приглушает ее. Это сказывается даже в таких деталях, как написание слова с прописной буквы — «Скорпион» (ходовое созвездие у символистов): в редакции 1928 года оно пишется со строчной и действительно приглушается, уводится в тень. Убираются «края, подвластные зодиакам»; «туманы» — почти блоковские; «планеты», «пена бешеных цветений», «аккорд». Впечатление такое, будто Пастернак принял в конце 1920-х годов свою «Венецию» за блоковскую «Незнакомку» и испугался этого.

Отголоски блоковских мотивов заметны в других произведениях «Близнеца в тучах», к примеру «Не подняться дню в усилиях светилен…», названном в поздней редакции «Зимняя ночь». Тем не менее уже первая редакция стихотворения самобытна и в своем раннем варианте несет на себе отпечаток неповторимого дарования Пастернака. Не случайно Брюсов в «Близнеце в тучах», выделив это стихотворение наряду с «Вокзалом», «Пиршеством», особо отметил строку «Не подняться дню в усилиях светилен…».

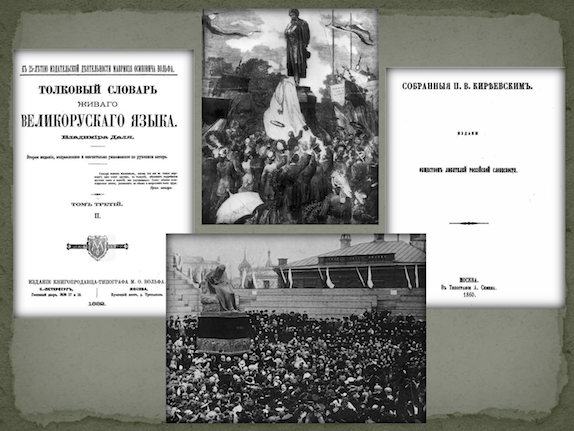

В обзоре 1913 года «Новые течения в русской поэзии», глава «Эклектики», Брюсов лишь упоминает Пастернака как одного из авторов альманаха «Лирика». «Поэты «Лирики» считают себя символистами», — писал Брюсов. Ссылаясь на строки из программного стихотворения С. Боброва «Завет» («Открыл нам берега и пущи/Благословенный символизм»)34, критик делал вывод, однако, о том, что «символизма» в их книжке мало (зато много примитивного романтизма)»35.

В обзоре 1914 года «Год русской поэзии», глава «Порубежники», Брюсов отмечает «футуристичность» авторов издательства «Лирика» («хотя эти издания нигде не были названы «футуристическими»). Хотя тут же Брюсов подчеркивает: «…стихи поэтов «Лирики» более тесно связаны с заветами прошлого…». «Наиболее самобытным» критик называет Пастернака, полагая, что «футуристичность» стихов Б. Пастернака — не подчинение теории, а своеобразный склад души». Но Брюсов далее делает оговорку: «Б. Пастернак… со стихом справляется плоховато; ритмы его однообразны, а «смелости» сводятся к двум-трем повторяющимся приемам»36.

Выше приводилась реакция Пастернака на отзыв Брюсова. Встреча в 1914 году с Маяковским, как известно, стала катализатором резкого перехода Пастернака от символист-

ской ориентации к футуристской. И здесь встает вопрос о докладе Пастернака «Символизм и бессмертие». Пастернак придавал чтению этого доклада в так называемом «молодом» «Мусагете» большое значение и посвятил ему в очерке «Люди и положения» целую главку, воспроизвел его канву: «Главною целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства» (4, 320). А символизм, вынесенный в название доклада, трактовался «как символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры» (там же).

В связи с докладом возникают две проблемы.

- Разнобой в оценке доклада.

а) С. Дурылин приводит в воспоминаниях (1930) сдержанные оценки: «…никто ничего не понял, и на меня посмотрели капельку косо. (Я устроил чтение.)». Особенно Э. Метнер «пожал плечами с улыбкой… Она означала: «очень ювенильно». Поэты — просто ничего не поняли»37.

б) Пастернак в 1956 году подчеркивает успех: «Доклад произвел впечатление. О нем говорили» (т. 4, с. 320).

- Смещение даты чтения доклада с 10 февраля 1913-го на ноябрь 1910 года в очерке «Люди и положения».

Либо Пастернак использовал хронологическое «смещение» сознательно — чтобы усилить контраст между бессмертием творений художника и физической смертностью самого художника. Либо хронологические смещения произошли неосознанно. Но сам факт доклада о символизме в феврале 1913 года, незадолго до выхода «Близнеца в тучах» (книга вышла в свет в декабре 1913-го, хотя на титульном листе обозначен 1914 год)38, еще раз свидетельствует о значительной ориентации Пастернака накануне резкого поворота в 1914 году в сторону футуризма на символизм. Трактуя несколько по-разному предисловие Н. Асеева к книге «Близнец в тучах», К. Локс и С. Бобров сходно осмысляли в своих воспоминаниях символистскую направленность «Лирики» Пастернака39. Бобров писал в воспоминаниях о бегстве в футуризм как о спасении, невольно повторяя суждение Брюсова о футуризме на фоне кризиса, как полагал критик, в поэзии начала 10-х годов, как об оздоровляющем течении в русской поэзии.

В рамки данной статьи не входит рассмотрение футуризма Пастернака. Остановимся в связи с эволюцией Пастернака на проблеме скрытого дуализма поэта в отношении к символизму и футуризму, ощутимого и после 1914 года.

С одной стороны, в программных выступлениях — «Вассерманова реакция» в первом сборнике «Центрифуги» «Руконог» (М., 1914), «Черный бокал» во втором сборнике «Центрифуги» (М., 1916) — Пастернак пишет о кризисе символизма и видит будущее литературы в футуризме. Особенно это проявилось в «Черном бокале», который, как полагают исследователи, примыкает к докладу «Символизм и бессмертие» и должен был войти в одноименную книгу, анонсированную «Лирикой»40, однако, в отличие от доклада «Символизм и бессмертие», «Черный бокал» — антисимволистский по своему пафосу. С самого начала статьи дается «топографическое» указание на адресата полемики — Брюсова и Андрея Белого; по крайней мере место, обозначенное как «где-то за Оружейной палатой, близ Кремля, на Набережной всех древностей» намекает на «московский» символизм.

Пастернак воздает должное символизму и перечисляет его художественные открытия. Кстати, Пастернак упоминает «волшебный фонарь», о котором писала Цветаева в связи с лирикой Брюсова. Отмечая урбанистические поиски символистов, Пастернак, однако, высказывает главный упрек символизму: «…вы до последних пределов перегружали небо». Отталкиваясь от другого устойчивого знака символистов — горизонта (ср. у Блока: «Весь горизонт в огне…»), Пастернак бросает еще один упрек в адрес символистов: «Своей вместимостью пугал нас дорожный ваш горизонт. И не однажды содрогались мы при виде неба надтреснутого и рассевшегося; бредили грозовым его брутто и переменным очерком нежного нетто небес».

Наконец еще два других упрека:

1) «Вы воспитали поколение упаковщиков».

2) «Вы стали выписывать из-за границы опытных учителей…»

Пастернак затем пишет об «упаковке переполненного земного шара в голубых долинах символов», можно предположить, намекая на знаменитый «лес символов», на Брюсова и на его «Ключи тайн».

Судя по открытому указанию на «Ключи тайн» Брюсова, можно предположить, что и статья Пастернака в целом (а ее следующая часть особенно) — ответ на брюсовский «диалог о футуризме» «Здравого смысла тартарары» («Русская мысль», 1914, № 3) и другие брюсовские статьи о футуризме.

Обыгрывая реалии брюсовской лирики («вечера», «сумерки»), Пастернак отвергает наставления «в грамоте» Брюсова и других символистов, а также попытки поставить знак равенства между символизмом и футуризмом.

Брюсов заявил (устами Умеренного): «…футуризм мог родиться только из символизма. Футуристы — это те же символисты, которые хотят, во-первых, отмежеваться от недостойных эпигонов символизма, а во-вторых, отказавшись от некоторых ошибок символизма, привнести в него свое новое…»41.

И хотя Брюсов в уста Футуриста вложил гневное опровержение этого тезиса («…ничего общего с символистами у нас нет»)42, Пастернак, вероятно, имея в виду брюсовскую идею преемственности, пишет: «…с общего согласия и по взаимному сговору, получили мы, бакалавры первого выпуска вашей школы транспортеров, — почетную кличку футуристов». Пастернак полагает, что символисты видят в пристегивании футуризма к символизму способ продлить свое существование в искусстве: «…нарекая своего преемника футуристом, — перевозчика по ремеслу молчаливо посвящает символизм в новоселы облюбованных веком возможностей».

И в конце «Черного бокала» Пастернак заявляет в духе «Пощечины общественному вкусу»: «…Футурист — новосел Будущего, нового, неведомого. С легкой руки символистов в новейшей литературе водворился конфузный тон глубокомысленнейших обещаний по предметам, вне лирики лежащим».

Однако параллельно с отказом от наследия символизма у Пастернака продолжался и иной процесс — нежелание принижать его. Любопытно, что в письме 1914 года (июль) из Петровского (где он жил на даче Ю. Балтрушайтиса) Пастернак с радостью сообщает родителям о получении книги Э. Метнера с дарственной надписью, передает мнение о своем творчестве Вяч. Иванова: «Вообще В. Ив. говорит, что я лучше и больше того, что я думаю о себе… что никогда он не видал человека, который настолько бы вразрез со своими данными поступал, как я. Он имеет при этом в виду то рабское подчинение ритмической форме, которое действительно заставляет меня часто многим поступаться в угоду шаблонному строю стиха…»

Любопытна оценка Вяч. Иванова в конце письма — «остроумный, глубокомысленный собеседник и в прошлом, в молодых своих вещах серьезный поэт чистой воды. В нем есть что-то, напоминающее Гете, конечно, только в манере держать себя…» (5, 86).

Уже к 1916 году Пастернак тяготится «партийностью». «А судьи наши?» — вопрошает он в письме к Боброву. И отвечает: «Мы же сами, опять». Далее идет примечание: «Вот то-то и есть, что не сами, а друзья-приятели, для которых солидарность — вопрос собственного существования». Пастернак мимоходом задевает символистов, тоже выступающих в роли судей: «инвалиды, нами же уволенные в отставку» (5, 91). Сходные оценки Пастернак повторит и в письме Боброву от 13 февраля 1917 года («Мы ведь отказали им во всем, в чем только можно отказать художникам; не в даре одном только, более того: мы установили у них наличность такой апатии, до которой не доходил и чеховский обыватель, для них в большей, чем для провизоров, степени безразлично, существует ли искусство…» (5, 101). Однако эта оценка связана с нежеланием более публично выступать против символистов. Конкретно — он отказывается разбирать на страницах предполагавшегося третьего сборника «Центрифуги» книгу А. Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилю Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете» (М., 1917). Правда, в будущем он не исключил «при случае разверстки с Белым» и вопрошает: «Как понять Белого? Ведь он же талантлив… Что это значит все?» (5, 101).

Но в размышлениях о своем творчестве, о книге «Поверх барьеров» Пастернак устанавливает общий недостаток символистов и футуристов — неоправданность самой условности поэтической формы.

И не случайно в статье, написанной в 1918 году, а опубликованной позже (альманах «Современник», 1922, № 1), поэт приходит к мысли о существовании поэзии «поверх барьеров» литературных направлений: «Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон!»

С середины 20-х годов Пастернак станет настойчиво «изменять» свою творческую биографию. В этом проявится недовольство своими ранними стихами. В письме М. Цветаевой от 7 июня 1926 года главный грех поэт видит в «непозволительном обращении со словом. Потребуется перемещенье ударенья ради рифмы — пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенье иностранных слов к первоисточникам».

Грех второй: «Смешенье стилей. Фиакры вместо извощиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, которой это посвящено, — из Харькова и так говорит».

Грех третий: «Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, может быть большем, чем в следующих книгах» (5, 200—201).

Шло это от символизма, но получило конечное воплощение в футуризме. Потому Пастернак видит и у символизма (и у себя эпохи «Близнеца в тучах»), и в футуризме («Поверх барьеров») общие, сходные ошибки. В письме от 24 сентября 1928 года О. Мандельштаму Пастернак объясняет логику переделки двух ранних книг: «С ужасом вижу, что там, кроме голого и часто оголенного до бессмыслицы движенья темы, — ничего нет» (5, 249). В этом отношении себе Пастернак противопоставляет (со знаком «плюс») лирику Мандельштама. Он даже разделяет идею преодоления символизма акмеизмом (В. Жирмунский), а не футуризмом (Б. Эйхенбаум). Пастернак выстраивает даже свою «акмеистическую» биографию. «В ней господствует, — напишет он о книге «Поверх барьеров» (редакция 1929 года), — добрый акмеистический лад. Футуризм же, имажинизм и Сельвинский — были продолжением символизма. Были — символизмом, т. е. разгоряченно-мировоззрительным полноприемным искусством» (5, 283).

Так снова Пастернак, с одной стороны, вернет свое раннее — до переработки — творчество в лоно символизма, и, с другой стороны, резко противопоставит себя (нового «акмеиста») всем другим поэтам, в том числе и футуристам, отождествленным с символизмом.

В письме В. Шаламову от 9 июля 1952 года Пастернак дает еще более жесткую оценку своей поэзии, выделяя, однако, книгу «Поверх барьеров» (1917) как отражение «запросов живости и яркости», с которыми он пришел в литературу. Из раннего Пастернак признавал только «Февраль. Достать чернил и плакать!..» и «Был утренник. Сводило челюсти…». И снова поэт выстраивает еще один возможный вариант своего творческого пути, близкий акмеистскому: «Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого…» (5, 498).

Имя Анненского неоднократно всплывало в судьбе Пастернака. Познакомил его с поэзией Анненского К. Локс. Отметим, что на «признаки родства» с «замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым» (4, 317), Пастернак обращает внимание в воспоминаниях 1956 года «Люди и положения». (В «Охранной грамоте» указаний на Анненского нет.) Важно, однако, что подчеркивается не влияние, а сходство («признак родства»). И действительно, может ли влиять незнакомый поэт?.. Другое дело, что датированный 1913 годом «Вокзал» мог испытать на себе воздействие «Трилистника вагонного» из «Кипарисового ларца». Как уже говорилось, Е. Пастернак и К. Поливанов обратили внимание на сходство «дымящихся гарпий» (Пастернак) и «пышущего дракона» из «Зимнего поезда» Анненского (1, 640). В рамках темы данной статьи вопрос о влиянии Анненского на Пастернака не может быть решен, так как прежде необходимо ответить на другие вопросы: 1) В какой степени поэтика Анненского непохожа на символистскую и лежит ли она в русле или вне русла символизма? 2) Не является ли Брюсов первооткрывателем, например, введения в поэтический текст темы вагона. По крайней мере брюсовское стихотворение «В вагоне», которым восхищалась в 1910 году Цветаева, датировано 1904—1905 годами. Не случайно Цветаева, размышляя о различии между «первым» поэтом и «единственным» (при всем разночтении «титула» единственного), называла Брюсова — первым, Анненского — единственным43. Брюсова и Бальмонта во влиянии — более длительном по времени — на поколение поэтов 1910-х годов противопоставляла Анненскому и Ахматова. Ахматовой принадлежит, вероятно, самая точная характеристика «влияния» Анненского: он «не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилева, что они ему подражали, — нет… но названные поэты уже «содержались» в Анненском»44. Это сходится с пастернаковскими «признаками родства».

Тем не менее можно увидеть у зрелого Пастернака своего рода позднюю «апологию символизма» (Брюсов). Поэт мыслил свое творчество в контексте «общеевропейского символизма» (5, 439), который связывал с именами Пруста, Рильке и Блока. Конечно, это не тот застывший символизм начала ХХ века, что ушел в прошлое. И все же в одном из писем 1945 года Пастернак с оглядкой на всю половину ХХ века подытоживал: «Все теченья после символистов взорвались и остались в сознании яркою и, может быть, пустой или неглубокой загадкой» (5, 444—445).

1 Борис П а с т е р н а к, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5, М., 1992, с. 87. Далее сноски на это издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

2 Лазарь Ф л е й ш м а н, Фрагменты «футуристической» биографии Пастернака. — В кн.: «Русская литература ХХ века. Исследования американских ученых», СПб., 1993, с. 114.

3 См. комментарий В. М. Борисова и Е. Б. Пастернака. — Борис П а с т е р н а к, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 899.

4 См.: А. В. Л а в р о в, Андрей Белый и Борис Пастернак: Взгляд через «Марбург». — В кн.: «Themes and variations. Темы и вариации. Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана», Стенфорд, 1994, с. 40—56. Там же см. сопоставление «Петербурга» А. Белого с одноименным незавершенным прозаическим произведением Пастернака.

5 Е. П а с т е р н а к, Борис Пастернак. Материалы для биографии, М., 1989, с. 175.

6 К. Л о к с, Повесть об одном десятилетии (1907—1917). — В кн.: «Воспоминания о Борисе Пастернаке», М., 1993, с. 34.

7 С. Б о б р о в, О Б. Л. Пастернаке. — Т а м ж е, с. 60.

8 Т а м ж е, с. 66.

9 С. Д у р ы л и н, Из автобиографических записей. «В своем уг-

лу». — В кн.: «Воспоминания о Борисе Пастернаке», с. 54.

10 Т а м ж е, с. 39.

11 С. Б о б р о в, О Б. Л. Пастернаке, с. 39.

12 См. комментарий В. Борисова и Е. Пастернака в кн.: Борис П а с т е р н а к, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 831.

13 См. комментарий В. Борисова и Е. Пастернака в кн.: Борис П а с т е р н а к, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 4, с. 900.

14 См.: «Марина Цветаева об искусстве», М., 1991. В отрывке Пастернака «Когда Реликвимини вспоминал детство…» поразительное совпадение с цветаевским мироощущением «волшебства города»: «…новые прохожие, обнявшись, впрягались в чиркающие по смоченным плитам отраженные витрины (здесь и далее курсив мой. — О. К.), словом, когда вселяющие трепет очки яви вырастали и округлялись настолько, что напоминали непроницаемые очки волшебные, хотелось где-нибудь в углу, заряжая своим волнением, рассказывать об этих предметах в очках, потому что никто никогда еще не сказал, что иного можно сделать с очками волшебницы, как не поместить их в сказку» (4, 727).

Ср. написанное в том же 1910 году у Цветаевой: «Шум экипажей, блеск витрин, смена лиц, и… — вот оно, волшебство улицы!» («Марина Цветаева об искусстве», с. 257).

15 С. Д у р ы л и н, Из автобиографических записей…, с. 55.

16 Т а м ж е, с. 56.

17 Любопытно более позднее совпадение с Андреем Белым в «Поэме без героя» Ахматовой, в части «Девятьсот тринадцатый год» с подзаголовком «Петербургская повесть». Может быть, Ахматова — осознанно или неосознанно — помнила это «у» из «Петербурга», может быть, тот гул действительно витал в петербургском воздухе начала 1910-х годов, перед войной, и был слышен поэтам:

И всегда в духоте морозной,

Предвоенной, блудной и грозной,

Жил какой-то будущий гул…

Но тогда он был слышен глуше,

Он почти не тревожил души

И в сугробах невских тонул.

18-20 См. в связи с этим эпизод в прозаическом наброске «Смерть [Пурвита] Реликвимини»: «В трамвае плакал и закатывался ребенок, может быть, электрическим светом отравили его»(курсив мой. — О. К.).

21 В другом незавершенном отрывке читаем: «Но прежний город был иным. Это было что-то на чужих ролях, — и город с неутертым теплом был этой чужой ролью».

22 Хотя Пастернак и отмечал, что название сборника придумано С. Бобровым, оно точно передает мотив тучи как основной в книге.

23 Пастернаковские «газовые киоски» трудно не сопоставить с брюсовскими «прозрачными киосками» из стихотворения «Творчество». Тем более, что и в контексте у Брюсова, и в прозе Пастернака есть и другие общие знаки: «луна», мотив отражения.

24 Ср.: «винно-красный» закат у Белого; в привычном для символистов контексте дается «закат» в стихотворении «И был ребенком я…»:

…Когда закат

Равнял единокровные предметы…

25 В близком «соловьевцам» ключе осмысляется «заря» в стихотворении «Бетховен мостовых»: «Какой речистою зарей/В проталинах пылает камень!»

26 «Весы», 1909, № 5, с. 76.

27 Т а м ж е, с. 77.

28 Ср. в ранней редакции (1911) концовку стихотворения «Сегодня мы исполним грусть его…»:

О, город мой, весь день, весь день сегодня

Не сходит с уст твоих печаль моя!

29 С. Бобров указывал на сходство Пастернака с И. Анненским и «перелицованным наново» Андреем Белым, которое он почувствовал при первом знакомстве со стихотворением «Февраль. Достать чернил и плакать!..» (С. Б о б р о в, О Б. Л. Пастернаке, с. 60).

30 В редакции 1928 года Пастернак усилит и продлит этот ритмический повтор. В редакции 1911 года: «Что сняли номер дома рокового». В редакции 1928 года: «Таков был номер дома рокового».

31 Это не отменяет сравнение Е. Пастернак и К. Поливанова строки «И пышут намордники гарпий…» с описанием паровоза у И. Анненского («Зимний поезд»; см.: 1, 640). См. также «Трилистник вагонный» Анненского.

32 О работе Пастернака над редакциями ранних стихов см.: Е. В. П а с т е р н а к, Работа Бориса Пастернака над циклом «Начальная пора». — «Русское и зарубежное языкознание», вып. 4, Алма-Ата, 1970.

33 Слово «экспресс», безусловно, ни в коей мере не относилось в 1910-е годы к разряду «романтических». Это слово вошло в этот арсенал позже — в 1960-е.

34 Позднее К. Локс комментировал стихотворение С. Боброва «Завет»: «Символизм почти всем привил дурные привычки. Он приучил к ложному пафосу по отношению к простым вещам, которые во что бы то ни стало хотели превратиться в вещания — «глаголы», а не слова… Об этом весьма невразумительно, но весьма характерно писал Бобров… Стихотворение называлось «Завет», от таких заветов Пастернак бежал опрометью и зачастую впадал чуть ли не в истерику…» (К. Л о к с, Повесть об одном десятилетии (1907—1917), с. 41).

35 Валерий Б р ю с о в, Среди стихов. 1894—1924. Манифесты. Статьи. Рецензии, М., 1990, с. 405.

36 Т а м ж е, с. 441, 443.

37 С. Д у р ы л и н, Из автобиографических записей…, с. 54.

38 См.: Е. В. П а с т е р н а к и К. М. П о л и в а н о в, Комментарий. — Борис П а с т е р н а к, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 1, с. 727.